您所在的位置:

首页 >

党建专题 > 喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程 > 省直机关最美巾帼奋斗者(集体)风采录

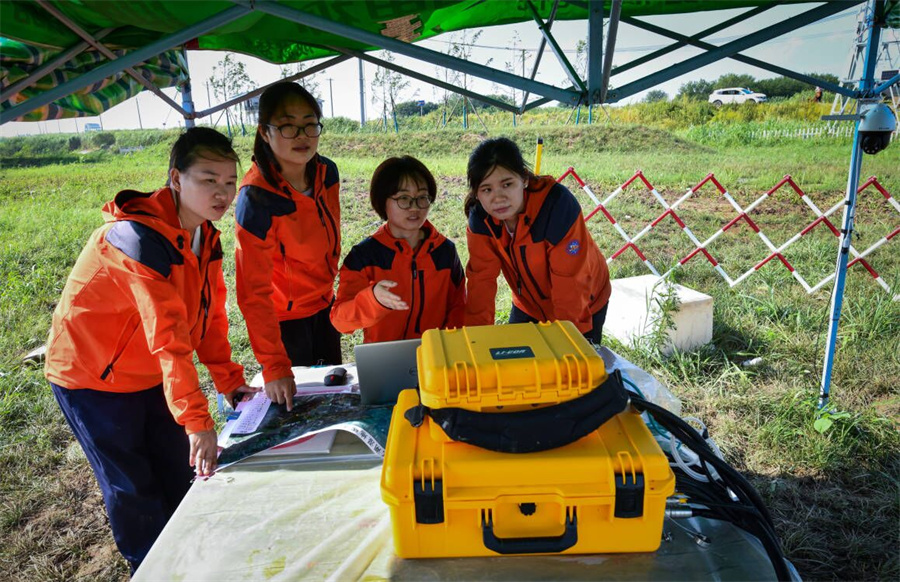

巾帼立地质新功 金花映生态更美——湖北省地质调查院基础地质调查中心生态地质团队

发布日期:2022-09-26 点击次数:

【最美巾帼奋斗集体简介】

湖北省地质调查院基础地质调查中心生态地质团队于2019年伴随新时代地质工作转型组建而成,团队中现有女职工4人,平均年龄31岁,均为中共党员,其中硕士研究生学历3人。该团队项目成果均获得优秀,并多次被新华网、湖北日报、长江云、自然资源报、湖北卫视等多家主流媒体报道。

【主要事迹】

湖北省地质调查院基础地质调查中心生态地质团队以女性特有的温柔、善良、热情、细致,演绎着地质人“以献身地质事业为荣、以找矿立功为荣、以艰苦奋斗为荣”的职业风采,用“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能战斗、特别能奉献”实现着她们人生的价值。三年多来,在湖北省地质调查院党委的关心和支持下,女职工们充分发挥“半边天”作用,燃烧激情、挥洒汗水,该团队先后完成武汉市多个生态地质调查、评价、监测类项目,项目总经费超4000余万元。

一、点燃激情,在业务中“不让须眉”

作为团队负责人,张雅2019年从中国地质大学(武汉)环境科学与工程专业毕业后就参加了生态类地质类调查项目,从技术员一步一个脚印成长为项目负责人。这个花木兰故乡的小姑娘,在野外生活中不断被锤炼成地质版花木兰,身穿冲锋衣、登山鞋,头戴安全帽,携带GPS、地质锤、采样工具,伴着朝阳出门,边走边记录,一路上采集水样、土样、岩石样,披星戴月才归来。作为女同志,深知地质工作的不易和艰险,但发自内心的那份热爱,让这个“女汉子”在工作中从不拈轻怕重,从不推脱,从不抱怨,外表看着柔弱内心却藏着刚毅,干起活来有条不紊。她所承担的项目,从设计、中期检查,到野外验收、成果验收始终保持优秀的好成绩,取得的成绩在业界已经小有名气,多个项目成果被媒体宣传报道。

朱晛亭2019年硕士毕业后,主持参加了多个生态环境地质调查项目,也是省地调院少有的几个女性项目负责人之一。每天早上出门地质包里装满采样袋、采样瓶,傍晚手提肩扛十几斤的样品,嫣然一副满载而归的“渔民”,她常常玩笑的说“最开心的就是碰着连续几天下雨,可以抓紧分析样品,顺便恢复体力”。2020年,随着自然资源部发布《自然资源调查监测体系构建总体方案》,她以专业的敏感性,积极申报立项相关项目,承担了我省第一个地表基质层调查试点,现在正在主持江夏区地表基质层的示范工作,下一步还将编制我省地表基质层的规范。

李琳静是团队中的“大姐”,工作以来从事过区调,负责全院的岩矿鉴定工作。工作中从不拈轻怕重,只要自己能完成的,从不推脱。2020年,克服家庭上有老下有小的压力和工作繁忙的困难,她考取了长江大学的博士研究生,被问到为什么会做出这个决定的时候,她笑着说:“这两年的地质转型发展,让我感觉到很多的不足,就想能收获更多的知识,在业务上不比别人差”。

廖明芳本科毕业就参加工作,先后参与了多个项目工作,尤其是参与编写《湖北省地质志》让她快速的成长。她在团队中主要承担数据库建设和信息化工作,同时,作为支部的支委,还要整理记录支部会议。孩子幼儿园以前,抵抗力较弱,经常半夜感冒发烧送医院,第二天她总会提前到单位,利用上班前的时间把支部工作处理好,上班就可以清清爽爽的工作了。

踏破铁鞋行千里,叩敲大地绘新图。地质工作是需要长期实践的科技工作,要静得下心、耐得住寂寞、坐得住冷板凳、下得了苦功夫,坚持不懈、一步一个脚印行稳致远。在这个经常要出野外、加班的艰苦行业里,她们与光鲜靓丽绝缘。野外工作中,与蛇虫蜂蝇斗智斗勇成为日常,风吹日晒、树枝划伤成为家常便饭,她们拒绝做温室里孤芳自赏的花朵,用实际行动在岗位一线绽放着灿烂芳华。

二、勇于突破,在岗位上成就自我

为践行长江大保护发展战略,服务我省生态文明建设,顺应地质工作转型发展需要,开展生态地质调查、评价及监测工作迫在眉睫,团队从基础地质、水文地质逐渐过渡到生态地质,先后承担了“长江新城多要素城市地质调查”、“武汉市江夏区金水闸地区1:5万环境地质调查”、“宜昌长江沿岸水土质量调查与评价”、“武汉市汉江沿岸带生态环境地质调查与评价”、“武汉市典型湿地环境评价及其与城市生态圈关系研究”、“碳中和愿景下汉阳湖群生态地质演化与价值功能监测评估”、“武汉市湖泊湿地生态健康评价指标体系构建——以东湖为例”、“沉湖湿地生态地质环境多尺度监测示范”等河湖湿地类生态地质项目十余项,项目成果评审均获得优秀,研究成果还被武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局、武汉市规划研究院等单位应用于湿地修复管理与城市规划中。

开展生态地质工作,是一项系统工程。传统的地质工作手段已不能满足新的工作要求,队员们在积极开展项目工作的同时,还努力学习新的本领和专业知识。国内目前尚没有详细的生态地质工作方法,没有现成的经验可供借鉴,队员们通过“请进来、走出去、强交流”的培养思路,通过海量资料检索阅读和相关规范学习,与科研院所和高校专家交流学习,2021年申报的湖北省地方标准《生态地质调查规范》成功在湖北省市场监督管理局立项。

在承担项目工作的同时,队员们利用业余时间强化理论和专业知识学习,不断提高自身综合素质。认真学习生态地质相关规范、流程及有关技术资料,提高工作能力,加强工作责任感,始终端正工作态度。张雅参加2021年中国通量观测研究联盟主办的ChinaFLUX第十六次通量观测理论与技术培训和LI-COR通量观测研讨会并获得结业证书;李琳静积极向中国地质大学(武汉)、长江大学相关老师主动学习,定期参加湖泊生态环境地质调查专题研究组会,学习湿地水-土-岩-气-生生态环境方面最新科研进展;朱晛亭与中国地调局廊坊自然资源调查中心密切交流,成功推动湖北省地表基质层调查工作。

三、勇创佳绩,在实践中彰显价值

“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。”立足新时代,面向新征程,成功只有依靠扎实的学习和努力的实践。2019年,她们参与实施了全国第一个长江沿岸带生态地质项目——“武汉市长江沿岸带生态环境地质调查与评价”,在长江保护法实施之际,项目成果受到武汉市政府、自然资源部的高度重视,《自然资源报》头版报道了项目成果;2020年承担完成了湖北省第一个湖泊湿地生态地质调查项目,在应用和服务上受到武汉市自然资源局的高度认可,构建了湖北省第一个湖泊湿地碳汇综合监测站点;2021年以汉阳湖群为试点,首次核算了湖泊群的生态价值。《长江沿岸带生态环境地质调查与评价》项目获评2020年度湖北省地质局科学技术二等奖,《武汉典型湿地环境评价及其与城市生态圈关系研究》项目获评2021年度湖北省地质局李四光地质科技成果奖二等奖。多个项目在院资料展评和成果展评中获奖,团队成员撰写的多篇学术论文发表在《环境科学学报》、《长江流域资源与环境》等核心期刊上,获评湖北省地质科技论坛优秀论文。团队正在编制《武汉市河湖湿地演化及生态效应》、《武汉市典型湖泊生态地质过程与环境演变》两部专著。在项目交流合作基础上,推动湖北省地质调查院与武汉市蔡甸区沉湖湿地自然保护区管理局和长江新螺段白鱀豚自然保护区签订战略合作协议。

张雅参加2021年7月在贵阳举办的第七届青年地学论坛,并作 “武汉沉湖湿地不同水体水文联系研究”专题报告,发表论文5篇,主持湖北省地方标准1项,获得专利1项,软件著作权1项。朱晛亭发表论文3篇,其中一篇中文核心获得湖北省地质科技论坛学术论文三等奖。李琳静以第一作者发表三篇学术论文,其中SCI论文1篇、核心论文1篇;另外获得3项实用新型技术专利,具有扎实的野外工作基础,是我院历届野外技能大赛中唯一获奖的女地质队员。廖明芳多次获得院“文明女职工”、“优秀共产党员”、“工会积极分子”称号。

四、服务社会,在和谐中汲取力量

她们是女儿,也是母亲;是妻子,也是党员;勇敢刚毅的是她们,温暖柔软的也是她们。在积极投身专业工作的同时,队员们也不忘在社会活动中贡献自己的一份力量,工作之余积极协助社区开展核酸检测、入户调查、防疫值守等下沉工作。队员们还充分发挥了女职工心思细腻、善解人意的优点,在我院赴印尼工作项目成员因疫情在国外情绪不稳定时,积极与之沟通交流,舒缓其紧张情绪,直至其平安归国。为让社会了解湿地,保护湿地,队员们化身志愿宣传小能手,将专业知识凝练为通俗易懂的科普知识,在武汉东湖为市民和游客朋友们生动讲述武汉湿地资源现状和湿地保护常识,用专业唤起社会的生态保护意识。她们像潮汐,进无声响,退显繁华。无论在哪里,她们都是一道亮丽的风景线,用朴实的言行书写当代地质女队员巾帼不让须眉的风采。

铁骨柔肠亦红颜,英姿飒爽半边天。湖北省地质调查院基础地质调查中心生态地质团队以地质事业的需要和党的召唤为坐标,爱岗敬业、勤学善干、砥砺前行,在本职岗位上默默耕耘,以巾帼不让须眉的精神,用女性特有的柔韧敏锐执着向前,在基层一线践行湖北地质人“三光荣、四特别”精神,心怀国之大者,用行动践行初心使命,为湖北省地质局奋进七十载,展现新作为,献礼二十大贡献巾帼力量!

扫一扫在手机上查看当前页面